이 중도

1970년 경남 통영에서 태어나, 1993년 시와 시학을 통해 문단에 나왔다. 시집으로 "통영" "새벽시장" "당신을 통째로 삼킬 것입니다"가 있다.

🌐🌐시집 소개

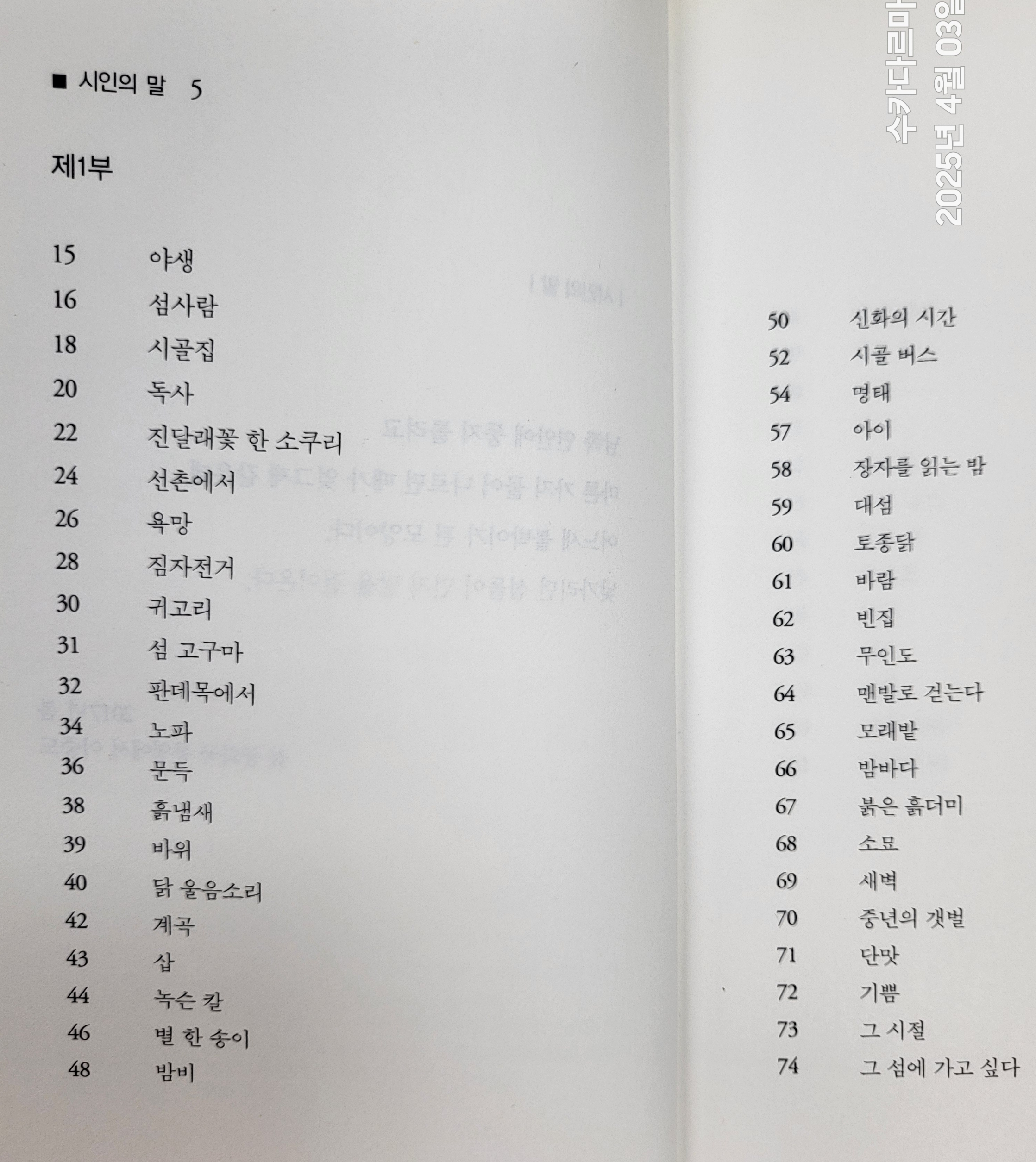

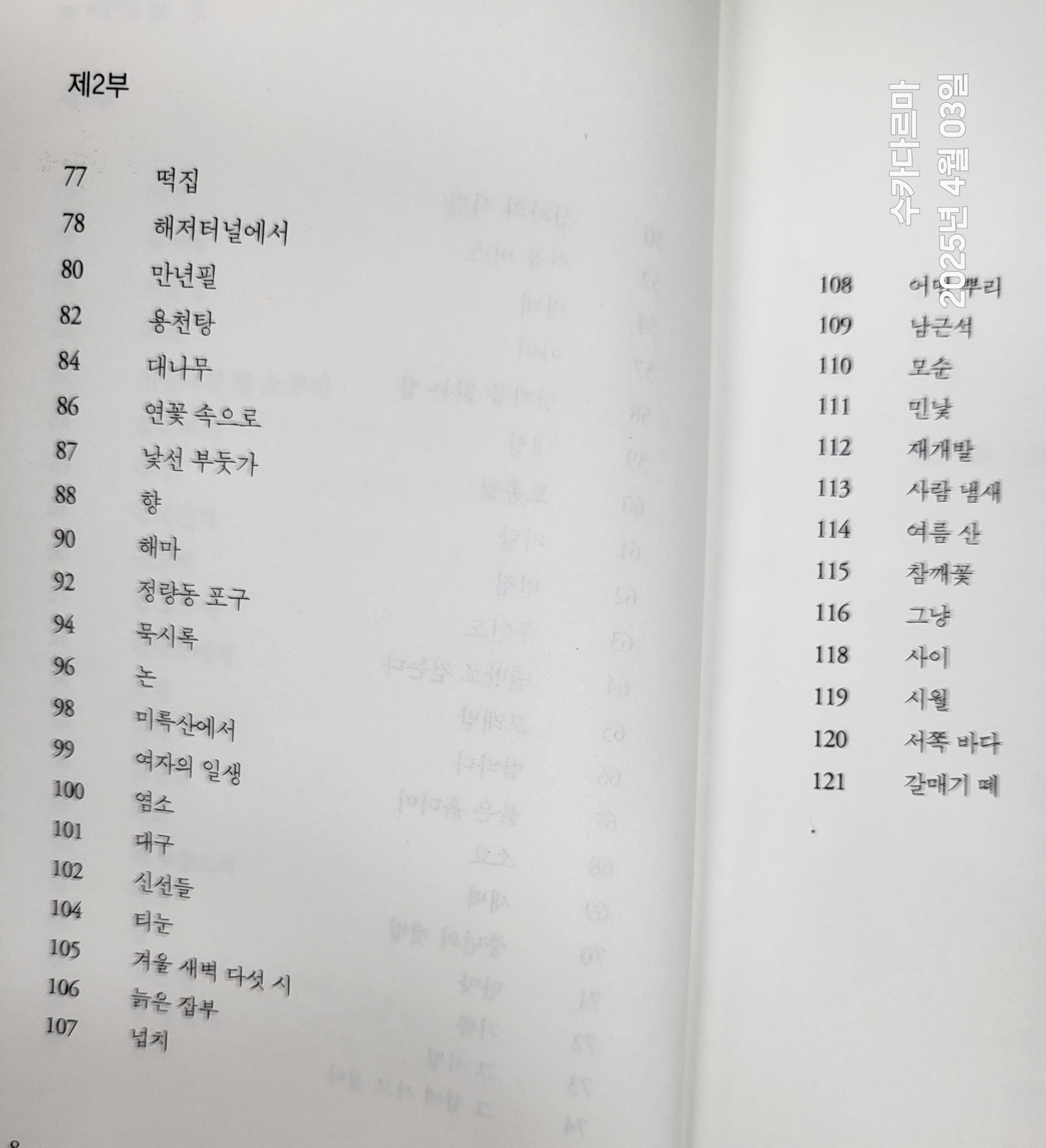

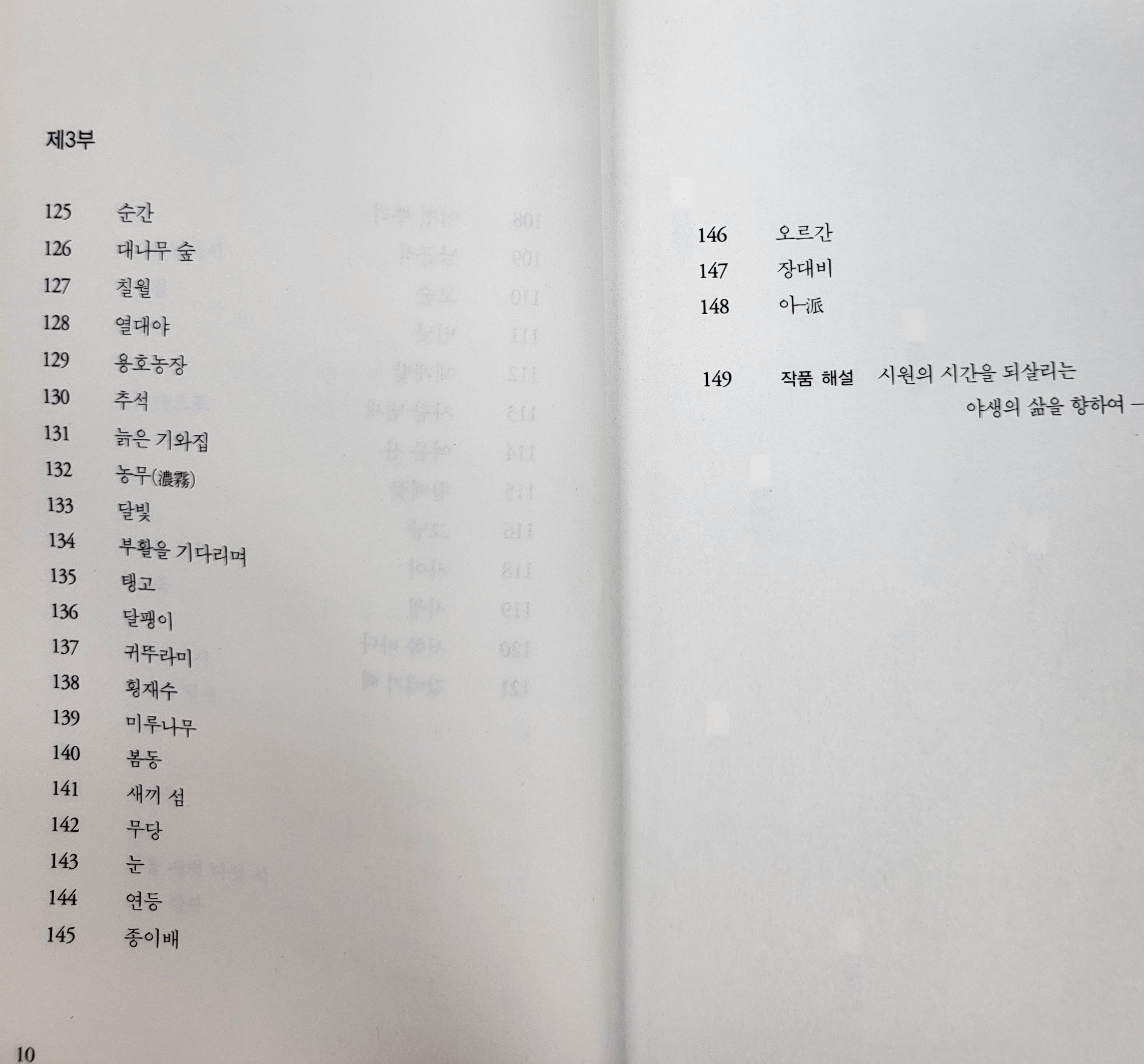

섬사람은 그의 네번째 시집으로 이 시집에는 148편의

시가 1부 2부 3부로 나누어져 실려 있다.

대체로 시어는 투박하면서 섬과 바다의 삶이 시어를 견인하고 있다.

몇 편의 시를 대하면서 나에게 전해진 후감을 적어 보려고 한다.

섬사람

그 앞에서 바다는 늘 알몸이 된다

파도의 성감대 바람의 성감대

구름의 성감대 감성돔의 성감대

매 눈처럼 훤하다

몽골까지 뒤졌지만 색시는 낚지 못했다

손톱이 다 닳은 인어가 밥상을 차린다

타제석기다

간 흔적이 없다

한 마리 무인도다

문자가 발가락도 디디지 못했다

야생 염소 떼 발자국만 총총하다

술상에 앉으면 갯벌이 된다

무릎까지 쑥폭 빠지며 그의 갯벌을 다 걸어야

탁주가 손을 놓아준다

눈썹은 거친 목탄

눈 감고 늙은 고물에 앉아

썰물에 그려보는 자화상

무채색 생이 물살에 일그러진다

🌐🌐🌐

"그 앞에서 바다는 늘 알몸이 된다

파도의 성감대 바람의 성감대

구름의 성감대 감성돔의 성감대

매 눈처럼 훤하다 "

경험은 노련하여 바다를 속속들이 들여다 보지만,

"몽골까지 뒤졌지만 색시는 낚지 못했다

손톱이 다 닳은 인어가 밥상을 차린다 "

현실은 가난과 문명의 혜택으로 부터 벗어난

"타제석기다

간 흔적이 없다 "

인공적인 손길이 없는

"한 마리 무인도다

문자가 발가락도 디디지 못했다

야생 염소 떼 발자국만 총총하다 "

한마디 말조차 걸어 주는 이 없다

"술상에 앉으면 갯벌이 된다

무릎까지 쑥폭 빠지며 그의 갯벌을 다 걸어야

탁주가 손을 놓아준다 "

중의적 표현인데, 나는 술상에는 온갖 해물이(왜냐하면 바다는 나에겐 알몸) 있기에 그걸 안주삼아 다 먹어야 병이 동난다는 것.

"눈썹은 거친 목탄

눈 감고 늙은 고물에 앉아

썰물에 그려보는 자화상

무채색 생이 물살에 일그러진다"

하지만 외로워 진다. 아무도 날 찾는이 없으니

배의 뒷전에서 들어 올 밀물만이 나의 삶이라고.

녹슨 칼

돈오돈수!

자맥질하고 나온 갈매기 젖은 몸 흔들어 물기 털어내듯

단번에 털어버리고 싶다.

한 줌 벚꽃처럼 허공에 흩어버리고 싶다

그러나

마음의 장독대 한쪽 구석

모계사회의 여인처럼 배부른 장독에서

젓갈처럼 오래 삭아야 할

한 마리 무쇠 넙치

어느 세월에

여름 초저녁 하늘 야윈 반달이 될까

붉은 피 흐르는 칡넝쿨 살아 꿈틀거리는

더벅머리 숲 위에 떠 있는

낡은 창호지 같은 반달이 될까

어느 세월에 흙이 될까

드나드는 시간에 바람에

새벽마다 피어오르는 소금 안개에

앙상한 달의 배대마저 허물어져

한 줌 흙이 될까

욕지도 양식장

논배미만 한 뗏목의 심장에 꽃혀 있는

녹슨 칼 한자루

"돈오돈수!

자맥질하고 나온 갈매기 젖은 몸 흔들어 물기 털어내듯

단번에 털어버리고 싶다.

한 줌 벚꽃처럼 허공에 흩어버리고 싶다 "

칼에 쓴 녹을 단박에 없애버리고 싶단다.

"갈매기 젖은 몸 흔들어 물기 털어내듯"이라고 표현하였지만 사실 갈매기는 몸 흔들어 물기를 털어낼 정도로 몸에 물을 적시지 않는다. 물오리 라면 모를까? 오리가 물 속으로 자맥질하고 나온 뒤 몸을 부르르 떠는 모습을 봤지만 갈매기는 아니다. 오류인지, 특별한 표현인지는 잘 모르겠다.

"그러나

마음의 장독대 한쪽 구석

모계사회의 여인처럼 배부른 장독에서

젓갈처럼 오래 삭아야 할

한 마리 무쇠 넙치

어느 세월에

여름 초저녁 하늘 야윈 반달이 될까

붉은 피 흐르는 칡넝쿨 살아 꿈틀거리는

더벅머리 숲 위에 떠 있는

낡은 창호지 같은 반달이 될까 "

배부른 장독은 녹이 슬어 무딘 칼날을 의미한다면, 살아 꿈틀거리는 반달은 날카로운 칼날이 되기를 은연 중 바라는 느낌이다.

"어느 세월에 흙이 될까

드나드는 시간에 바람에

새벽마다 피어오르는 소금 안개에

앙상한 달의 배대마저 허물어져

한 줌 흙이 될까

욕지도 양식장

논배미만 한 뗏목의 심장에 꽃혀 있는

녹슨 칼 한자루"

어느 세월 흙이 되는 건 시간이 아주 멀리 흘러가

윤회의 환생이 되는 그때 까지 녹슨 칼 한 자루는 그 자리에 있을 것 같은 여운.

아마도 뗏목에 있는 녹슨 칼은 밧줄을 자를 때 유용할 거다.

티눈

혼자 선지 해장국을 먹다가

갑자기 허물어지는 여자

흐느끼는 검은 자루 뒤로

비죽 나온 발에 티눈이 박여 있다

사포로 문질러도 지워지지 않는

저 옹이는 무엇일까?

밤새도록 마음을 지웠던 함박눈

발목까지 푹뚝 빠지는 화장으로도 덮을 수 없는

저 그루터기는 무엇일까?

힐끔힐끔 여자의 뒤태를 퍼 먹던

사방의 숟가락들 멀뚱멀뚱해진다

티눈은 옥에 티일 거야.

뒤태를 퍼 먹으려던 눈 뜬 장님이

뒤로 넘어진다.

한 시절 징하게 살다 보니

악한 감정부리 하나 튀어 나왔나보다.

모순

밭에 나가 구멍 숭숭 뚫린 푸른 것들을 보니

나 또한 농약 한 방울 떨어지지 않은 것들

수없이 뜯어 먹으며 여기까지 왔구나

농약 한 방울 떨어지지 않은 것들만 뜯어 먹었는데 잎맥 속 냇물에 수달이 집을 짓고 살아가는

푸른 이파리만 뜯어 먹었는데

푸른 이파리만 뜯어 먹고 자란 암소만 잡아먹었는데

농약 치지 않은 하늘만 뜯어 먹었는데

오존층에 구멍을 내며 뜯어 먹었는데

농약 치지 않은 붉은 가슴만 뜯어 먹었는데

너를 관흉국 사람으로 만들어 놓았는데

아무도 뜯어 먹지 못하는

한 덩어리 농약이 되어 있구나

관흉국은 가슴에 구멍 뚫린 사람이 사는 나라인데

유기농을 먹거나, 농약을 친 풀을 먹거나 결과는 같다.

세상의 아픔은 같이 책임져야 한다.

'독서의 시간' 카테고리의 다른 글

| 엄마를 절에 버리러/ 이 서수 소설 (69) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 지붕 위의 신발/뱅쌍 들르크루아 (62) | 2025.04.15 |

| 레이스 뜨는 여자/파스칼 레네 (70) | 2025.04.12 |

| 시골 소녀들-에드나 오브라이언 (87) | 2025.04.10 |

| 바람 속으로 (80) | 2025.04.08 |