통도사 총림문에서 불이문까지

총림문(叢林門)

부도원을 지나서 바로 나오는 문이다. 월하스님께서 쓰신“영축총림”이란 편액이 걸려 있는데, 총림의 사격과 사찰의 시작을 표방한 총림문(叢林門)이라 하겠다

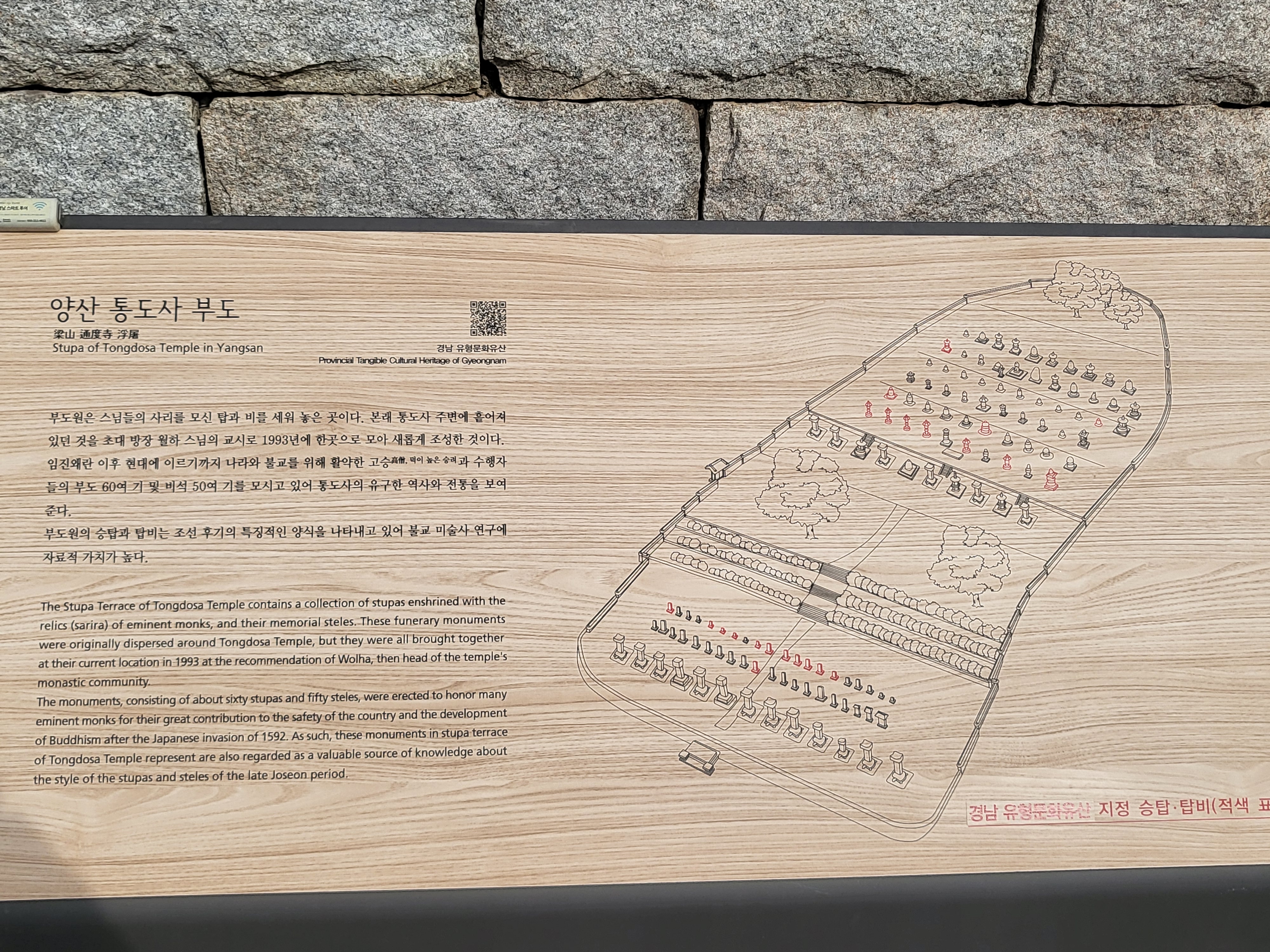

양산 통도사 부도 , 경상남도 유형문화유산

통도사 경내 아래쪽에 마련된 주차장에서 개울을 건너면 남향한 터에 자리한 부도원을 만난다. 이곳은 통도사의 역대 고승들의 사리탑과 탑비를 봉안한 곳이다. 이곳에 있는 부도와 탑비들은 원래 통도사 주변과 산내암자에 흩어져 있던 것인데, 1993년 가람을 정비하면서 모두 이곳으로 이전하여 부도원(浮屠院)으로 조성한 것이다. 현재 부도원에는 역대 고승들의 부도 60여 기와 탑비 및 중수비ㆍ공덕비 등 석비(石碑)가 60여 기가 즐비하게 줄지어 있다.

통도사 일주문

일주문은 절에 들어오는 첫 번째 문으로 기둥의 배열이 한 줄로 되어 있는 것이 특징이다. 일주문의 초창은 고려 충렬왕 31년(1305)이며 현 건물은 영조 46년(1770) 두섬대사(斗暹大師)가 중건한 것이다. 일주문의 ‘일주(一柱)’란 이러한 기둥 배열의 뜻도 있겠지만, 본래의 의미는 『법화경(法華經)』신앙에서 유래되는 것으로 짐작된다. 즉 『법화경』의 대의가 ‘회삼귀일(會三歸一)’, 다시 말하면 부처님께서 될 수 있는 방편인 성문행(聲聞行- 불법을 열심히 공부하는 것)·독각행(獨覺行- 열심히 참선수행하는 것)·보살행(菩薩行)를 통해 일승(一乘) 의 경지 즉 부처님께서 되는 궁극적인 방법을 상징한다. 따라서 반드시 일주문은 ‘일주삼칸(一柱三間)’을 원칙으로 하고 있다. 그러므로 통도사의 일주문(一柱門) 역시 전면 3칸뿐이며 측면은 없다.

“영축산통도사(靈鷲山通度寺)”란 편액은 흥선대원군의 필적으로 유명하다.

주련(柱聯)에는 ‘국지대찰(國之大刹), 불지종가(佛之宗家)’즉

佛之宗刹(좌) 불지종가절의 종가집이요

國之大刹(우) 국지대찰나라안의 큰절이네.

해강(海岡) 김규진(金圭鎭)의 글씨가 있다.

석주는 구하 스님의 글씨로

異姓同居必須和睦(좌) 이성동거필수화목

각 성들끼리 모여 사니 화목해야 하고

方袍圓頂常要淸規(우) 방포원정상요청규

가사 입고 삭발했으니 규율을 따라야 하네.

*方袍 : 각진 두루마기 –가사

*圓頂 : 둥근머리 –삭발한 머리

사천왕(四天王)은 욕계 6천(욕계육천 : 四王天, 兜利天, 夜摩天, 兜率天, 化樂天, 他化自在天) 가운데 제2천(第二天)인 도리천(兜利天 : 중앙의 제석천과 사방에 각 8천을 합하여 모두 33천이다)의 천왕(天王)인 제석천왕의 외장(外將) 으로서 사주세계(四洲世界)를 순행하면서 착한 자를 상주며 악한 자를 벌하면서 동시에 정법을 보호하는 것으로 되어 있다.

경상남도 유형문화유산

양산 통도사 극락전 (極樂殿)

극락세계를 관장하는 아미타불은 과거 인행시(因行時) 법장비구(法藏比丘)로서 48원(願)을 성취하여 성불하였으며 극락세계를 장엄하여 누구든지 일념으로 아미타불을 열 번만 부르면 극락세계에 왕생케 한다는 일념왕생원(一念往生願)의 믿음을 지니는 부처님이다. 즉 아미타불(阿彌陀佛)은 한량없는 빛으로서 ‘무량광(無量光 : Amitabha)' 또는 한량없는 생명(生命)으로서의 ’무량수(無量壽, Amitayus)' 등으로 번역되므로, 토함산 석굴암의 경우 ‘수광전(壽光殿)’이란 현판을 갖게도 되었다. 아무튼 불교신앙의 종교적 이상국토를 상징하는 부처님과 전각(殿閣)이 곧 극락전(極樂殿)이며, 이를 무량수전(無量壽殿)이라고 할 때도 있다.

약사전의

약사여래는 동방정유리세계(東方淨留璃世界)의 교주로서 과거 인행시(因行時)에 십이대원(十二大願)을 발(發)하여 이 세계 중생의 질병을 고치고 목숨을 연장케 하며, 일체의 재화를 소멸하고 의식(衣食)을 구족하게 하여 부처님의 원만행(圓滿行)을 닦아 무상보리(無上菩提)를 증득하게 하는 부처님이다. 과거에 약왕이라는 이름의 보살로 수행하면서 중생의 아픔과 슬픔을 소멸시키는 열두 가지 대원을 성취하였다. 즉 ‘약사십이대원(藥師十二大願)’의 공덕으로 성불하여 중생의 병고를 치료하므로 ‘대의왕불(大醫王佛)’이라고도 한다.

경상남도 유형문화유산

양산 통도사 불이문 (通度寺不二門)

불이문不二門

이 문은 1305년(충렬왕 31) 처음 지었으나 현재의 건물은 언제 중건되었는지 확실하지 않다. 그러나 세부수법으로 보아 조선 중기 이후의 것으로 생각된다. 내부는 매우 단조롭게 처리되어 종래 수법(手法)과는 달리 중앙의 대들보를 코끼리와 호랑이가 이마로써 받쳐 이고있는 형태를 취하였다. 이 역시 코끼리와 호랑이가 건물의 하중(荷重)을 이마에 서로 의지해 있는 것이 바로 불이(不二)의 도리(道理)를 나타내는 것이라 한다. 대들보위에 두터운 솟을 합장태를 삼각형으로 짜 그 부재 위에 장혀[長舌]를 걸 쳐 중도리(中道理), 하중도리(下重道理), 종도리(宗道理)를 얹어 서까래를 받도록 하였다. 이는 고식(古式)의 가구법(架構法)으로 흔히 볼 수 없는 형식이다.

불이문 현판에 ‘원종제일대가람(源宗第一大伽藍)이라는 글씨는 송(宋)나라 미불(米連 : 號는 元章)의 필체이다.

이것은 통도사가 한국불교의 근원으로서 불교의 근원이고 근본인 계율중심도량이고, 부처님이 성도하신 후 최초에 설법하신 화엄도량임을 모두 포함한 함축성 있는 현판이라고 할 수 있다.

불이문(不二門)의 불이(不二)의 뜻은 법계의 실상(實相)이 여여평등(如如平等)하 여 피차(彼此)의 차별이 없는 것을 ‘불이(不二)’라 하며 이 법계불이(法界不二)의 진리가 불법의 궤범(軌範)이므로 ‘불이법(不二法)’이라 하고 일체 성인이 모두 이 불이(不二)의 법에 의하여 진리에 취입(趣入)하므로 불이법문이라 한다. 따라서 여기서부터 청정한 불법도량의 중심부가 되며 불이(不二)의 진리로써 세속의 모든 번뇌를 벗어난 다는 뜻에서 해탈문 이라고도 한다.